調査メモ

松戸市議会議員に初当選(2010年11月)させて頂いてから、3回目の年末です。

2年間を振り返っての活動を記したいと思います。

【政策について】

実現した政策の主なものは以下の通りです。

「国道6号線北松戸駅前交差点の改良の実現」

「松戸市内の全ての小中学校にPPSを導入し、毎年1,600万円のコスト削減を実現」

「学校トイレの洋式化推進を図り、洋式トイレの倍増を実現」

「上本郷小学校や松飛台小学校をはじめとした通学路を改善」

「平成23年度に実施した私立幼稚園・保育園の除染費用(4,000万円)について、国費措置対象にすることを実現」

「小中学校校舎の耐震化前倒しを実現」

「市立病院の建て替え、千駄堀への移転を実現」

【地域の活動について】

駅頭活動は160回実施、町会パトロールに14回参加、消防団パトロールに6回参加しました。

【学校トイレの洋式化を推進する地方議員ネットワーク】

共同発起人及び事務局として「学校トイレの洋式化を推進する地方議員ネットワーク」を立ち上げました。現在14人の地方議員が参加しています。

【東北応援について】

通算12回、東北ボランティアを実施しました。(ボランティア先:岩手県陸前高田市/宮城県南三陸町/宮城県亘理町/宮城県松島町/福島県南相馬市/福島県いわき市)

また、通算7回、松戸市福島県人会のメンバーの1人として松戸市内で募金活動を実施しました。

【選挙について】

衆議院選挙で幕を閉じた一年でもありました。

民主党の議席を守るために必死に生方さんを応援しました。開票の結果は、生方さんは比例復活当選。比例南関東ブロックで民主党は4つの議席を獲得したなかで、生方さんは4番目の惜敗率での当選でした。5番目の候補者との惜敗率は僅差で、あと1000票ほど生方さんの票が少なければ、比例復活当選していませんでした。1票1票の重みを再認識した選挙でもありました。しかしながら、生方さんは当選したものの、想像以上に民主党は大敗をしてしまいました。惨敗を真摯に受け止めて、2013年は民主党再生のために歯をくいしばって頑張りたいと思います。

【さいごに】

今年も本当に多くの皆さんにお支え頂きました。心から感謝を申し上げ、良いお年をお迎え下さるようにお祈りいたします。

成長鈍化でコンビニ正念場 上位と下位の差拡大、PBが優劣の決め手に

SankeiBiz 2013/1/2 12:00

コンビニエンスストアの新規出店計画

[拡大]

デフレ不況でスーパーや百貨店の市場が縮小するなか、毎年売上高を伸ばし“小売業の勝ち組”と言われたコンビニエンスストアの成長が鈍化している。

11月の全国コンビニエンスストアの売上高(既存店ベース)は6カ月連続でマイナス。総店舗数は昨年末に5万店を超え、業界内では市場飽和もささやかれる。利便性の高いネット通販の台頭で業界を超えた競争は激化しており、生き残りをかけた淘汰と再編の動きが加速する可能性も出てきた。

「市場は縮小している」「既存店売上高の下落が続く」「好調だった総菜や弁当なども10月以降は伸び悩む」…。コンビニ各社の社長は、現在の市況について異口同音に“厳しい”状況を強調する。その言葉が示すように、日本フランチャイズチェーン協会が発表した11月のコンビニの売上高(既存店ベース)は6713億円で前年同月比2・5%減となり、6カ月連続で前年実績を割り込んだ。平均客単価は3・0%減の590円に低下し、来店客数も2・2%減少と同じように落ち込んだ。

ただ実際は、業界最大手セブン-イレブンの“一人勝ち”状態だ。11月の既存店売上高はセブン-イレブン以外の主要コンビニは軒並みマイナスで、サークルKサンクスなど4位以下と上位企業との差も開いている。1日あたりの全店の平均売上高(日販)でもセブンが68万2000円で、2位ローソン(55万8000円)、3位ファミマ(53万7000円)を圧倒。日販が大きいほどコンビニのオーナー収入も拡大し出店交渉も有利に働くだけに、「最近になりセブンへ鞍替えするオーナーが急増している」(業界関係者)との声も聞かれる。

セブン好調の理由は、自主企画(プライベート・ブランド=PB)商品の開発にある。全国1万5000店以上の巨大な「バイイング・パワー」を生かし、思い通りの品質と価格で、利益率の高いPBを、大手メーカーにさえ作らせるだけの実力がある。セブン&アイ・ホールディングスの鈴木敏文会長は、「日販の差は商品開発力に行き着く」と豪語する。

コンビニエンスストア大手3社の平成25年度(25年3月~26年2月)新規出店計画が27日までに出そろった。合計で約3300店と過去最高となる見通しだ。ただ景気低迷を背景に、コンビニの全国売上高は既存店ベースで11月まで6カ月連続のマイナスと成長に陰りが見え始めており、ローソンが新規出店を減らすなど対応は分かれている。

昨年の東日本大震災で「近くて便利」な点が改めて注目されたコンビニは、スーパーなどから中高年や主婦層の顧客を奪って急成長。今年は大手3社がこぞって過去最高となる新規出店を行い、全国の店舗数は11月末に5万店を超えた。

業界では「市場は飽和状態に近づいた」との見方もある。だがセブン&アイ・ホールディングスの鈴木敏文会長は「優れた自主企画(プライベート・ブランド=PB)商品を出し続ければ、消費はまだ掘り起こせる」と、傘下のセブン-イレブンで25年度に1500店の新規出店を計画。ファミリーマートも「買い物が不便な地方などでコストの低い店を出すことも検討したい」(上田準二社長)と、1千店の新規出店を予定している。いずれも過去最高の出店数だ。

ただローソンは「地域ごとに店作りを見直したい」(新浪剛史社長)と、新規出店は今年より少ない約800店とする。生鮮品の取り扱いを増やすなど既存店を強化する一方、未開拓だった75歳以上の需要を掘り起こす構えで、健康をテーマとした食品などの商品開発を急ぐ。

セブンイレブンのPB、本当のコストパフォーマンスを検証

Business Journal 2012年12月20日(木)19時31分配信

|

「セブン&アイ・ホールディングス HP」より |

2大週刊経済誌「週刊東洋経済」(東洋経済新報社)と「週刊ダイヤモンド」(ダイヤモンド社)のうち、今回は「東洋経済」の特集を紹介しつつ、最新の経済動向に迫ります。

「週刊東洋経済 12/22号」の大特集は『PB(プライベートブランド)商品の裏側』だ。小売りが企画するPB商品の存在感が高まっている。現在、PBの市場規模は3兆円内外、増加率もここ数年2ケタ増を続けていると見られる。

セブン&アイ・ホールディングス、イオンのPB「トップバリュ」やコンビニ各社など小売り大手の大半が、PBの拡充やテコ入れに取り組んでいる。PBは小売りの自主企画商品で、基本的に小売りの全量買い取りで、メーカーは宣伝費や販促費を負担しない。その分、小売りは仕入れ値を抑えられ、低価格、高粗利益率を実現できる。NB(ナショナルブランド、メーカーの自主商品)に比べ、5~10%ポイント程度は荒利益率が高いと見られる。日本最大のPBは年商7000億円に達するイオンPBの「トップバリュ」だ。

こうした状況に対し、これまでメーカーの中には、PB受託拡大をちゅうちょする企業もあった。品目により粗利益率が10%ポイント程度低くなるうえ、自社商品(NB)と競合するおそれがあったからだ。

しかし、たとえば、コンビニでは1カテゴリーに1商品しか陳列されないこともあり、PBが優先的に陳列されるということになると、メーカーにとっては成長市場の販路喪失につながる。このため、PBを引き受けざるをえなくなっているのが現状だ。背景にはセブン、イオンの小売り2強が規模拡大によって、ますます存在感を増していることも大きい。

セブンイレブンではPB「セブンプレミアム」を展開し、順調に成長している。2007年に49品目でスタートし、12年度は1700品目、売上高4900億円への拡大が見込まれている。とくに、カフェラテ、緑茶、牛乳など、飲料PBの売り上げが大きいという。当初は中堅メーカーが製造を請け負うことが多かったが、現在では大手メーカーの名前がずらりだ。有名デザイナー、佐藤可士和氏のデザインによるロゴとパッケージの「セブンプレミアム」がまぶしい。

かつてはNB商品だけが並んでいたビール売り場も様変わり。最近はセブンイレブンのみで販売される専用商品や、ダブルブランド商品(セブンプレミアムのロゴとメーカーのロゴの両方が入っている商品)が次々と登場。11月にはついにセブンプレミアムのビールが登場したほどだ。

「セブンプレミアム」の大原則は、メーカーの商品と同等の品質で、かつお買得感があること。商品開発の出発点は、ベンチマークとなる既存のNB(メーカーの商品)を決めること。その商品に対する顧客の要望や不満点を調査し、新たなPB商品の開発につなげる。価格はベンチマークとなる既存のNB(メーカーの商品)より安く設定することだ。

ビールの場合、初めてセブン&アイグループ限定PB商品として開発した「セブンプレミアム 100%MALT(モルト)」では、価格はサッポロの黒ラベルより1割ほど安い198円。味はスーパードライを彷彿とさせるキレのある辛口で、メインターゲットもビール好きの40~50代に据えている。新商品発表会でセブンイレブンの役員は「スーパードライを超える商品にする」とブチあげたほどだ。

「セブンプレミアム」を掲げた格安ビールを発売したのは、国内ビール市場4位のサッポロビール。今までビール大手がPBビールを手掛けることはタブー視されていた。ビールの利益率は高いので、メーカーの大きな収益源だったからだ。しかし、消費者の嗜好は多様化し、ビール市場の縮小傾向は深刻で、業界4位のサッポロとしては、他社のシェアを奪うチャレンジが求められていたために、セブンイレブンと組むという選択肢にとびついたのだ。

といっても、セブンと組んでいるビール会社は、サッポロだけではない。残りのビール3社もセブン&アイの店舗でしか購入できない限定商品を、今年次々と発売しているのだ。キリンビールの「グランドキリン」、アサヒビールの「ザ・エクストラ」、サントリーの「深みの贅沢」などの限定商品は、価格は通常のビールと同等か1割高い価格設定ながらも好評だという。

セブン&アイはほかの小売りにはない商品を取り揃えて差別化を期すため、現在ビールの売上高の9%に過ぎないPB商品や限定商品の割合を、最大15%に拡大させる方針をとる。12月からはPBビールや限定販売商品をセブンの棚では、目線の高さの一番手にとりやすいところに並べている。これまでビール大手はNB(自社)商品に年間数百億円と膨大な販促費を投じて、売り場確保の競争に没頭していたが、セブンでは消費者が商品を手に取りやすい「特等席」が用意されることになる。基本は小売りの全品買い取りということもあって、在庫リスクもない。小売りの力がかつてないほどに強くなっているのが現状だ。

●PBは本当にお得なのか? コスパが悪いPB

では、はたしてPBの味と価格はどうなのか? 今回の特集では『本誌記者が辛口評価! PB vs NB どっちがお得?』という記事を掲載している。(1)えびせん、(2)チョコ菓子、(3)つぶあんパン、(4)きつねうどん(カップ麺)、(5)ビール、(6)洗顔料、(7)マヨネーズという7番勝負だ。

まずは「(1)えびせん」だが、製造するのはNB、PBともにカルビー。味はNBがあっさりしているのに対し、PBは塩味が濃く、食べ応えがある大人向けだ。しかし、価格も1グラムあたりの単価が、PBは70グラム/105円で、NBの90グラム/124円に比べて1割程度割高。商品としては食べきりサイズで「やめられない、とまらない」うちに分量がなくなるのがPBだというが、コストパフォーマンス的にどうか? という疑問が出てくる。記事ではPBの勝利としている。

次は「(2)チョコ菓子」対決だ。カバヤ食品の看板商品「さくさくパンダ」はファミリーマートでPBとして売られている。1袋のあたりの量は大きく違う。NBは20グラムで60円。PBは53グラムで105円。1グラムあたり単価はPBのほうが3割ほど安い。ただし、NBにはホワイトチョコが乗っている点が特色だ。味についてはPBのほうがシンプルな味わいで、NBはホワイトチョコのまろやかな味わいもある。勝負は「甲乙がつけがたい」。

「(3)つぶあんパン」はともに山崎製パン。ただしNBは5個入りで115円、PBは4個入りで98円だ。1個あたりの価格で比べると、NBのほうが断然お得だ。またNBのほうが1個あたり3グラムほど重く、あんこの味も濃厚でしっかりとしている。PBは味が薄くあっさり。圧倒的にNBの勝利となった。

同様の声が出たのが「(4)きつねうどん(カップ麺)」だ。東洋水産の「マルちゃん 赤いきつね」96グラム/118円。セブンプレミアムは103グラム/88円だ。1個あたりの価格はNBのほうが3割以上高いものの、スープについては差が歴然。NBは魚介の出汁がしっかりきいているが、PBは若干甘く、出汁の存在感が弱い。美味しさでNBに軍配が上がった。

NBがここにきて圧倒的に2勝1敗1分と優勢になりはじめたが、ここから先もPBのボロ負けが続く。「(5)ビール」対決では「セブンプレミアム 100%MALT(モルト)」(198円)と「アサヒスーパードライ」(205円

ともに350ml)を比較したが、「キレやドライ感は、NBのスーパードライに一日の長があり、PBのMALTは今ひとつ物足りなさを感じる」とPBの完敗だ。「(6)洗顔料」ではNB(マンダム製 298円)が肌荒れに改善効果があるなど「医薬部外品」だが、PB(248円)では、ただ「洗顔料」と表示されているだけで、成分表を比べても成分名の数がPBはNBの半分程度。同じ130グラムの容量だが成分を見直し、原価を圧縮しているようだ。「PBは泡立ちも足りない」と記者は不満顔で、NBの圧勝。

「(7)マヨネーズ」対決も同じ500グラムながらNBは238円、PBは178円と60円の価格差があるにもかかわらず、PBは甘みが強く味があっさりしていると低評価。一方でNBは濃厚な味わいと酸味が「同じマヨネーズか」と思うぐらいな差があった。 PB vs

NBの7番勝負はNBの5勝1敗1分とPBは完膚なきまでに叩きのめされた格好だ。

さらに記事「価格調査でわかった! PB商品は必ずしも安くはない」では、製造者が同じPBとNBの菓子11品目を選び店頭販売価格を重さで割って、1グラムあたり単価を算出し比較している。驚くべきことに11品目中5品目で、「安い」はずのPBのほうがNBより1割以上高いという事実がわかった。たとえば、柿の種で6割、チーズ鱈で2割もNBのほうが高いのだ。一方でPBのほうが1割以上安い商品は11品目中2品目、みりん焼きとポップコーンだけだった。

記事の分析によればPBの価格は変動がないが、NBの商品価格はスーパーでの購入価格をもとにしており、仕入れ状況や近隣価格によって、大きく変動しているからではないかという。それにしても、味も価格もPBはまだまだだ、という衝撃の事実が明らかになった。コンビニにとって不都合な事実をここまで書いてしまった東洋経済は、ちゃんとコンビニに置いてもらえるのだろうかと心配になってくるほどの書きっぷりだ。今後、コンビニからの圧力が高まって、東洋経済のPBバージョンもコンビニから出るようになるのかもしれない!?

(文=松井克明/CFP)

西友が12月から食品の新たなPB(プライベートブランド=自主企画)「みなさまのお墨付き」の販売を開始した。12月末までに101アイテムを発売し、2013年には400アイテムまで拡大するという。

同社は親会社である米国ウォルマートのPB「グレートバリュー」を展開してきたが、日本のスーパー各社のPBと戦うには、ブランドのポジショニングがあいまいだったことから、PBを刷新することにした。

新しいPBは、事前に消費者に試食・試飲してもらい、70%以上の支持を得たものだけを商品化するのが特徴だ。

⇒ “PB戦争”激化! 西友新ブランドの狙いは?

イオンは10月、ナショナルブランド(NB)商品より3~5割安い低価格PBブランド「トップバリュベストプライス」の商品を100品目追加し、2013年2月末までに現在の300品目から400品目へ拡大すると発表した。既に、58円のカップうどんや、98円のキッチンペーパー(50組4パック)などを販売している。

「失われた20年」とも呼ばれる長引く不況で、賃金が上がるどころか下がる家庭が多い中、厚生年金保険料が引き上げられ、消費税増税も決まった。消費者の節約志向はますます強まり、スーパー各社は商品の値下げ合戦を繰り広げている。だが、NB商品の値下げでは収益が圧迫されるため、スーパー各社は利幅の大きいPBの販売に力を入れており、PBが主戦場となりつつある。

ひところは、「安かろう悪かろう」という印象があったPBだが、消費不況による業績の低迷からの脱却や工場稼働率の向上などを図って、NB商品のメーカーもPBの製造に乗り出したこともあり、PBの品質は格段に良くなっている。もはやPBは、価格だけでなく、品質の良しあしでも比べられるようになり、小売り企業にとっては、他社と差別化する武器にもなってきている。この傾向は、品揃えで他チェーンと勝負するコンビニエンスストアでより顕著になっている。

先日、重なる入校作業の合間に突然、油っこいものが食べたくなった。仕事が詰まってくると、なぜかいつも体が油を欲するようになる。そこで仕事帰りに近所のコンビニエンスストアを訪れた。目当ては「カルビー ポテトチップス」だ。

普段の生活で、スナック菓子を食べることはほとんどない。けれどもその日は、とにかく、ポテトチップスが食べたかった。手に入るなら「うすしお」でも「コンソメ」でもいい。とにかく、子供の頃から食べ慣れた、あのカルビーのポテトチップスをお腹いっぱい食べたいと思っていた。

普段から愛用しているコンビニである。どの売り場に何が並んでいるのかは、体が覚えている。足は自然に菓子売り場に向かい、そして、いつもの場所で足を留めた。

しかし、である。どんなにじっくりと棚を見ても、目当ての「カルビー ポテトチップス」は見つからない。念のために、小さな店内をくまなく回った。あるわけないと思いながら、日用品の売り場やインスタント食品の売り場、飲料やアイスクリームが並ぶ冷蔵・冷凍ケースもチェックした。けれどもやっぱり「カルビー ポテトチップス」は見当たらない。

たまりかねて店員に声を掛けると、「セブンプレミアムならありますが」と説明をされた。確かに、目の前には「セブンプレミアム 厚切りポテト石垣の塩味」「セブンプレミアム 厚切りポテト丸大豆醤油味」などが並んでいる。というか、気づいてみると、菓子売り場の棚は「セブンプレミアム」商品しか並んでいなかった。

だが、私がこの時食べたかったのは、セブンプレミアムの、少し手の込んだ厚切りタイプのポテトチップスではなかった。あのカルビーの、食べ慣れたポテトチップスが食べたかったのだ。結局、手ぶらでセブンイレブンを後にして、駅を挟んだ反対側にあるファミリーマートへ向かった。(なお、セブンイレブン全店で「カルビー ポテトチップス」が消えたわけではない。少なくとも、私がよく行くセブンイレブンでは置かなくなった)

PBだけが並ぶ売り場

最近、こうしたケースが随分と増えたように感じている。こうしたケース、というのは、目当ての商品を求めて食品スーパーやコンビニに足を運ぶが、欲しいと思っていた大手メーカーのNB商品がなく、その代わりに流通の自主企画であるPB(プライベートブランド)商品を手に取ること、である。

イオングループの展開する小型食品スーパー「まいばすけっと」でも、狭い店内に並ぶのはトップバリュの文字ばかり。NB商品は極めて少なくなっている。もちろん、さほど意識をせずに、値段だけを見て安いPB商品を手に取ることも多い。だが時には、「ないなら仕方なく」妥協案としてPBを手に取ることも増えている。

こんな経験を何度か繰り返して、「果たしてPB商品は本当に、消費者の味方なのだろうか」と思うようになった。

歴史を振り返ると、PB商品は景気が悪くなるたびに脚光を浴びてきた。例えば、1990年代前半には、ダイエーのPB「セービング」が一世を風靡した。価格破壊商品といったうたい文句が受け、消費者の厚い支持を集めた。

最近であれば、2008年だろう。リーマンショック後、景気が急速に冷え込む一方、原料の高騰が続き、NB商品は相次いで値上げや、容量減(実質値上げ)がなされていった。消費者の生活防衛意識が高まるなかで、強い味方とされたのが、イオングループのPB「トップバリュ」や、セブン&アイ・ホールディングスのPB「セブンプレミアム」である。日経トレンディが発表した2008年のヒット商品ランキングでも「PB商品」は1位となっている。

ビール、飲料各社がセブンイレブンとの関係を急速に強めている。今年に入って、6月にキリンビールが「GRAND KIRIN(グランドキリン)」、9月にはアサヒビールが「ザ・エクストラ」を相次いで発売。飲料でも10月8日にJT(日本たばこ産業)がコーヒー「ルーツ プレミアムラテ」を、キリンビバレッジも10月30日から紅茶「午後の紅茶 ザ・パンジェンシー 初摘みダージリン」の発売を開始した。これら4商品はすべて、セブン&アイグループと共同開発し、販売を同グループの店舗に限定した、単価の高いプレミアム商品だ。

セブン&アイグループとキリンビバレッジが共同開発した「キリン 午後の紅茶 ザ・パンジェンシー 初摘みダージリン」

すでに販売しているグランドキリンやザ・エクストラを見る限り、売り上げは好調に推移している。ビール総市場が低迷する中、グランドキリンを発売した6月以降、セブンイレブンでのレギュラービールの売れ行きは、一貫して前年同月の数字を上回る。グランドキリンの2012年度の販売目標数量は611万本と、当初の年間目標(300万本)の倍以上を見込む。「(サントリー酒類の)ザ・プレミアム・モルツの2倍も売れている。しかもプレミアムモルツの売り上げを落とさずに、数字を上乗せしている」と商品本部長の鎌田靖・常務執行役員は胸を張る。

なぜセブン限定のプレミアム商品が相次いで発売されているのか。最大の理由は、コンビニエンスストア業界トップの巨大販路だ。セブンイレブンの総店舗数は9月末時点で1万4579店と、2位以下を大きく引き離す。今年度中に1350店舗もの出店を目指すが、その達成は確実視されている。プレミアム商品を出すあるメーカー幹部は、「他のコンビニチェーンとの共同開発もあり得るが、最低販売数量は守らなければならない。そう考えると、どうしてもセブンの規模が魅力的に見えてしまう」と語る。

加えて、セブンには「勢い」もある。今年6月以降、消費不振がコンビニ各社にも影響し、ローソンやファミリーマートの既存店売上高は6~9月で前年同期の数字を割り込んだ。そんな中、唯一プラスを保っているコンビニがセブンイレブン。総店舗数が多いだけでなく、逆風下でも伸びる“勝ち馬”に乗りたいというメーカー側の思惑も垣間見える。

学校適正配置調 査 報 告 書( 概 要 版 )平成 20 年 3 月成田市教育委員会- 1 -学校適正配置の地区別具体案について教育委員会では、広報なりた 1 月 15 日号で公表した将来の児童生徒数の推計結果に基づき、小中学校の現状及び長期展望を踏まえ、あくまでも子どもたちにとって、どのような教育や教育環境がもっとも望ましいものであるかという視点から、また教育の機会均等、教育諸条件の公平性を確保する観点から、さらには地域コミュニティへの影響等も勘案しながら、学校適正配置の具体案について検討しました。○基本方針1 過小規模校、過大規模校ともに、教育環境として様々な課題があるため、学校適正配置により課題の解消を図ります。2 学校規模の適正化については一学年複数学級が確保できる 12 学級から 18 学級規模の学校となるよう目指します。 ただし、児童生徒の通学環境や地域コミュニティに対する一定の配慮から、必ずしも一学年複数学級という目標が達成できない場合も考えられますが、こうした場合は、複式学級の解消を最低限の目標として学校規模適正化に取り組むものとします。3 複式学級となる過小規模の小学校は同一地区(注 1)内での統合を基本とします。4 地域コミュニティに配慮して一地区あたり一小学校は当分の間存続しますが、中学校については、小規模校と適正規模校との教育的格差は小学校よりも拡大し、その弊害も大きなものとなってしまうおそれがあるため、小規模校については統合します。5 大規模校の適正化については、まず教室の転用、学区の再編について検討し、それでもなお適正化されない場合、分離新設を検討します。6 学校統合によって通学区域が拡大した学区については、地域の実態に応じて、児童生徒の通学における安全確保のためにスクールバス等を運行します。7 統合対象学区の児童生徒は、その実情に応じて他の学校へ指定校変更できるようにするなど、柔軟な対応がとれるようにします。8 学校統合後、廃校となる学校の土地、建物については、地域での市民利用等、市民ニーズを十分に踏まえて有効に活用できるよう、地域の皆さんと協議します。なお、今回統廃合対象校としてあげられた学校以外でも、今後の動向によっては過小規模となる可能性のある学校が何校かありますが、今後、小規模特認校制度(注 2)の導入検討、児童ホームの整備促進、放課後子ども教室推進事業などの実施により、児童数の確保に努めます。教育委員会は、今後、この学校適正配置案を試案として、保護者の方々や地区の皆さんと十分協議を重ね、そのなかで提案されたご意見等も尊重し、皆さんからのご理解をいただきながら、よりよい形で学校適正配置について進めていきたいと考えています。注 1 ここでいう地区とは成田地区、公津地区、八生地区、中郷地区、久住地区、豊住地区、遠山地区、成田ニュータウン地区、下総地区、大栄地区の 10 地区を指します。注 2 小規模校の教育のよさや特色を生かした教育を希望する生徒・保護者に、教育委員会が指定した学校について学区外(成田市内に限る)からの入学を認める制度です。- 2 -○地区別適正配置案【成田地区】成田小学校と美郷台小学校は既存施設で対応可能です。成田中学校は、全体的には生徒数は増加傾向ですが、学級数としては平成 19 年度と同数で推移すると考えられます。なお成田中学校については、市全域の適正配置に伴い、豊住中と統合し、また花崎町、馬橋、新町、囲護台を西中学校区から成田中学校区へ移管するなど、西中との学区見直しを行ないます。【公津地区】公津小学校は、今後当分の間は大きな児童数の変動は見込まれません。平成小学校と公津の杜小学校は、学区内の人口増加に伴い、児童数も着実に増えていくと見込まれるため、校舎の増築が必要となります。中学校に関しては、西中学校の大規模校化に対処するために、分離校を公津の杜地区に新設します。【八生地区】八生小学校については、児童数は減少傾向であるものの平成 25 年度においても複式学級化は見込まれません。また地域コミュニティの拠点としての重要性にも鑑み、当分の間、現状を維持することとします。- 3 -【中郷地区】中郷小学校では児童数が減少し、平成 20 年度には複式学級規模となる見込みです。このため、本来であれば他校と統合した方が教育環境としては望ましいのですが、地区にある唯一の学校であり、コミュニティ拠点としての重要性にも鑑み、今後の児童数の推移をみながら、当分の間は現状を維持することとします。ただし、小規模化が更に進展し、教育上の弊害が増大する事態となった場合は、学校統合について地区と協議します。【久住地区】久住第一小学校は、児童数も徐々に増えていくものと見込まれます。しかし、久住第二小学校については現在よりも小規模化が進むと考えられ、教育活動への影響が懸念されることから、同一地区内にある久住第一小学校と統合することとします。また統合にあわせて、スクールバスを運行、あるいはコミュニティバスと連携し、児童の安全確保を図ります。久住中学校に関しては学校規模はほぼ横ばいですが、今後、久住区画整理区域内への入居が進むにつれ、生徒数も増加していくものと思われるため、現状を維持することとします。【豊住地区】豊住小学校については、児童数は減少傾向であるものの平成 25 年度においても複式学級化は見込まれません。また地域コミュニティの拠点としての重要性にも鑑み、当分の間、現状を維持することとします。豊住中学校については小規模化が更に進むと予想され、教育活動にも影響が生じるおそれがあるため、成田中学校と統合することとします。通学距離としては遠距離となりますが、統合にあわせてスクールバスを運行、あるいはコミュニティバスと連携し、生徒の安全確保を図ります。- 4 -【遠山地区】三里塚小学校と本城小学校は児童数が増加傾向ですが、教科・少人数学習室等を転用することで、対応は可能です。東小学校については小規模化が更に進むと予想され、教育活動にも影響が生じるおそれがあり、学校統合が必要となるため、遠山地区としての一体性を考慮し、遠山小学校と統合することとします。また統合にあわせて、スクールバスを運行、あるいはコミュニティバスと連携し、児童の安全確保を図ります。遠山中学校については、学校規模としても適正に近いため、現状を維持することとします。【成田ニュータウン地区】橋賀台小学校、新山小学校、吾妻小学校及び玉造小学校は、現施設で対応は可能です。神宮寺小学校は児童数が増加傾向であり、教室数不足となるおそれがありますが、不足する教室数が2教室程度であることから、教科・少人数学習室等を転用することで、対応は可能です。向台小学校は増加傾向、中台小学校は減少傾向ですが、現在開発が進んでいる中台4丁目の一部を中台小学校区へ移管するなど、両校の学区割りを見直し、平準化に向けて調整を図ります。加良部小学校も増加傾向ですが、当分の間は教科教室などの転用によって対応し、児童数の動向をみながら、増築または仮設校舎の検討を行なうものとします。吾妻中学校についてはやや減少傾向ですが、将来的には再び増加する可能性があります。また、玉造中学校についてはやや増加傾向ですが施設には余裕があります。今後の成田ニュータウン地区における生徒数の増減次第では、将来的には吾妻中学校と玉造中学校との統合の可能性もあります。西中学校は公津の杜地区の人口増加に伴い、大幅に生徒数が増加しています。また中台中学校でも生徒数の増加により教室不足となりつつあり(学区見直し前:中学校) (学区見直し後:中学校)- 5 -ます。これらの問題を解決するために、西中学校の分離校を公津の杜地区に新設し、あわせて、加良部2丁目および加良部4~6丁目を中台中学区から西中学区へ、また花崎町、馬橋、新町、囲護台を西中学校区から成田中学校区へ移管するなど、西中学校周辺の学区再編を実施します。【下総地区】下総地区には小学校が4校あり、多くの地域で過疎化・少子化が進展していることから、抜本的な解決のために統合小学校を新設します。また統合にあわせて、スクールバスを運行、あるいはコミュニティバスと連携し、児童の安全確保を図ります。下総中学校については、減少傾向ではあるものの複数学級は維持できると思われるため、現状を維持することとします。【大栄地区】大栄地区は、今後徐々に小規模化が進み、将来的に地区の小学校統合が必要と思われるため、小学校2校を新設し統合します。また統合にあわせて、スクールバスを運行、あるいはコミュニティバスと連携し、児童の安全確保を図ります。大栄中学校については、減少傾向ではあるものの複数学級は維持できると思われるため、現状を維持することとします。○目標年次① 早急に過小規模解消に取り組むべき学校(東小学校、久住第二小学校、豊住中学校)・・・最短で平成 21 年度を目途とします。② 最短でも5~6年後を目標とする学校(下総地域・大栄地域小学校の統合および再編)・・・平成 25~26 年度以降を目途とします。③ 過大規模校の解消(公津の杜小学校、西中学校)・・・平成 25 年度を目途とします。④ 学区の再編(向台小学校、中台小学校、成田中学校、西中学校、中台中学校)・・・平成21 年度以降、随時見直しを行ないます。- 6 -○適正配置達成後のすがた(平成 25 年度) 児童数 学級数 児童数 学級数成⽥⼩学校 851 26 851 26遠⼭⼩学校 73 6東⼩学校 18 (3)三⾥塚⼩学校 464 16 464 16久住第⼀⼩学校 156 6久住第⼆⼩学校 37 (4)中郷⼩学校 35 (4) 35 (4)豊住⼩学校 60 6 60 6⼋⽣⼩学校 70 6 70 6公津⼩学校 177 6 177 6向台⼩学校 475 16 370 12 中台4丁⽬の⼀部を中台⼩学校区へ移管加良部⼩学校 804 24 804 24橋賀台⼩学校 271 11 271 11新⼭⼩学校 304 12 304 12吾妻⼩学校 324 11 324 11⽟造⼩学校 326 12 326 12中台⼩学校 107 6 212 8 中台4丁⽬の⼀部を向台⼩学校区から移管神宮寺⼩学校 224 9 224 9平成⼩学校 546 18 546 18 校舎増築本城⼩学校 298 12 298 12滑河⼩学校 73 6⼩御⾨⼩学校 123 6名⽊⼩学校 26 (4)⾼岡⼩学校 57 (5)⼤須賀⼩学校 70 (5)桜⽥⼩学校 108 6津富浦⼩学校 124 6前林⼩学校 69 6川上⼩学校 178 6公津の杜⼩学校 764 25 764 25 校舎増築美郷台⼩学校 368 13 368 13⼩学校 合計 7580 302 7580 279成⽥中学校 442 12豊住中学校 29 3遠⼭中学校 352 11 352 11久住中学校 81 3 81 3⻄中学校 994 27 525 15公津の杜地区新設中学校を分離、加良部2丁⽬および4〜6丁⽬を中台中学校区から移管、花崎町・⾺橋・新町・囲護台を成⽥中学校区へ移管中台中学校 599 18 419 12 加良部2丁⽬および4〜6丁⽬を⻄中学校区へ移管吾妻中学校 204 6 204 6⽟造中学校 243 8 243 8下総中学校 156 6 156 6⼤栄中学校 279 9 279 9新設中学校(公津の杜地区) 542 16中学校 合計 3379 103 3379 103学校名 対応策変更前 変更後193 8 久住第⼀⼩学校と久住第⼆⼩学校を統合91 6 遠⼭⼩学校と東⼩学校を統合279 12 下総地区4校を新設校へ統合302 12⼤須賀⼩学校・桜⽥⼩学校・津富浦⼩学校を新設校へ統合247 10 前林⼩学校と川上⼩学校を新設校へ統合578 17成⽥中学校と豊住中学校を統合。花崎町、⾺橋、新町

持続可能な開発目標 (SDGs) として17の世界的目標と169の達成基準に取組みます。

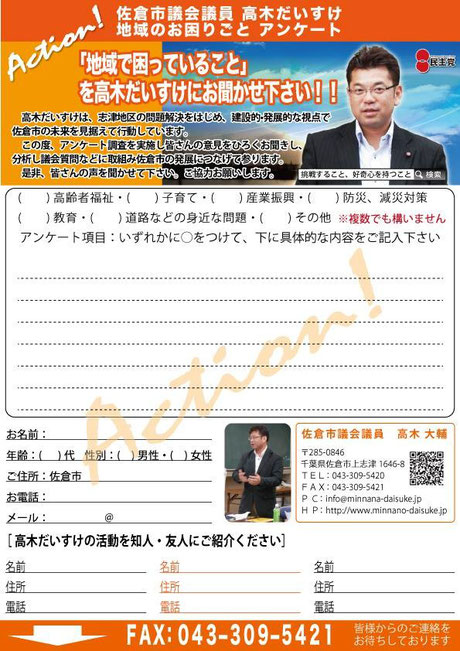

あなたの声を聞かせて下さい

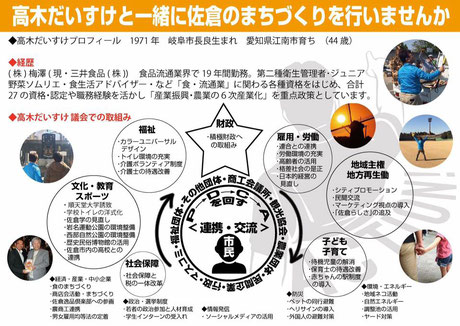

高木だいすけ佐倉市議会報告

高木だいすけの挑戦

リンク

フォトギャラリー